「知っているだけじゃ守れない」~セキュリティ教育で従業員の行動を変えるには?~

組織の情報セキュリティ対策は、もはや技術だけでは守りきれない時代に突入しています。

サイバー攻撃は日々巧妙化しており、従業員一人ひとりの行動が組織全体のセキュリティレベルに直結します。

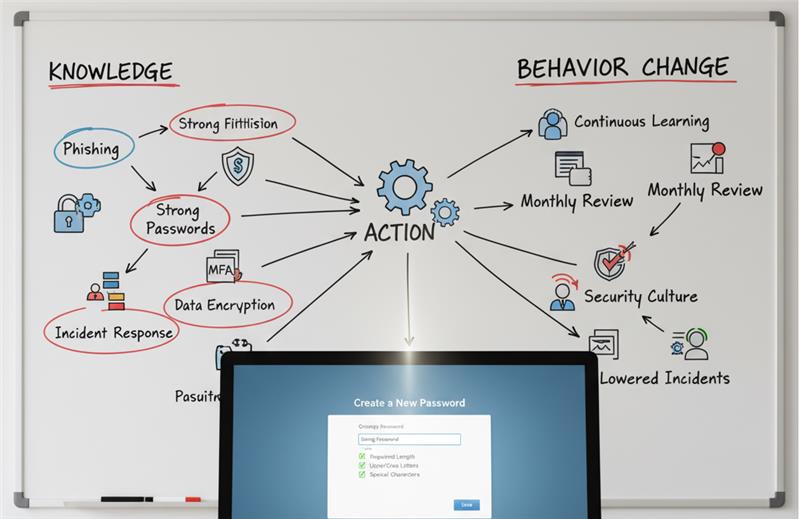

その中で注目されているのが、「行動変容」を目的としたセキュリティ教育です。

単に知識を与えるだけではなく、実際の業務で“正しく行動できる”従業員を育てることが、これからの教育の本質となります。

目次[非表示]

なぜ「行動変容」が必要なのか?

従来のセキュリティ教育は、動画視聴やポリシーの読み合わせなど、受動的な形式が中心でした。

これらは知識の習得には有効ですが、実際の業務において適切な判断や行動につながらないというケースも少なくありません。

たとえば、標的型メール攻撃の存在を知っていても、業務の忙しさや判断の迷いから開封してしまう、あるいは報告を怠ってしまうといった“行動のギャップ”が生じます。

これは「知っている」という段階で止まってしまっており、「できる」まで到達していないことを意味します。

行動変容を促すセキュリティ教育のポイント

実践的・体験型の学習

座学やeラーニングに加えて、疑似的な感染体験などの、実際に“引っかかる”体験を通じて危機意識を高める手法が有効です。

失敗を通じて学ぶことで、「自分ごと」として捉えることができ、行動変容につながります。

たとえば、訓練メールを開封した後に「感染したかのような演出」があると、学習者は強い印象を受け、次回以降の行動に変化が生まれやすくなります。

業務に即した教育内容

セキュリティ教育は、役職や業務内容に応じた設計が求められます。

新入社員:基礎的な知識や判断力を養う内容

管理職:インシデント対応や報告フローの理解を促す内容

上記のように、対象者に合わせたカスタマイズが重要です。

また、業務で使用するツールや情報の取り扱い方に即したシナリオを用意することで、教育内容が実務と直結し、実践的な学びが得られます。

継続的なフォローと文化づくり

単発の教育ではなく、定期的なリマインドや社内ルールの見直しを通じて、セキュリティ意識を企業文化として根付かせる必要があります。

たとえば、月次のインシデント統計を社内で共有したり、セキュリティに関するミニ勉強会を開催したりすることで、従業員同士が気づきを共有しやすくなります。

こうした取り組みが、組織全体の意識向上につながります。

行動変容を測定するには?

行動変容の成果を可視化するには、以下のような指標が活用できます。

- 模擬攻撃メールの開封率や通報率

- セキュリティ関連の社内問い合わせ件数

- インシデント発生件数の推移

- 理解度テストのスコア変化

これらを定期的に分析しフィードバックすることで、教育内容の改善と継続的な教育効果の向上が期待できます。

また、行動ログを活用することで、従業員がどのような場面で誤った判断をしやすいかを把握し、個別のフォローアップや再教育につなげることも可能です。

「できる」従業員を育てるために

セキュリティ教育の未来は、単なる知識の伝達ではなく、従業員の行動を変える「仕組みづくり」にあります。

組織は教育を“イベント”ではなく“文化”として捉え、継続的かつ実践的な取り組みを通じて、従業員の行動変容を促す必要があります。

「知っている」だけではなく、「できる」従業員を育てることが、これからのセキュリティ教育の本質です。